AKTEN

Bundestag 1989 – 1990

Im Bundestag fanden Ende der 1980er-Jahre kontroverse Debatten rund um die Themen Datenschutz und Privatsphäre statt. Ein größerer Streitpunkt war der adäquate Umgang mit Akten aus der Zeit des Nationalsozialismus und nach dem Fall der Berliner Mauer mit den Akten des Ministeriums der Staatssicherheit der DDR.

Das Bundesarchivgesetz von 1988

Die 1970er- und 1980er-Jahre waren eine Zeit, in der in der Bundesrepublik Deutschland sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch im politischen Raum über die Themen Privatsphäre, Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung diskutiert und gestritten wurde. Meilensteine dieser Debatte waren u.a. das Bundesdatenschutzgesetz 1977 und das nach einer großen Welle des Protests gefällte Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahr 1983. In diese Reihe ist auch das Bundesarchivgesetz von 1988 einzuordnen, das bei personenbezogenen Unterlagen mit Schutzfristen – also einen Verschluss von Akten für die Öffentlichkeit bis zum Ablauf bestimmter Fristen (30 Jahre nach dem Tod oder sofern der Todestag nicht feststeht 110 Jahre nach der Geburt einer Person) – das informationelle Selbstbestimmungsrecht der betreffenden Person gewährleistet.

Die Frage, unter welchen Umständen diese Schutzfristen aufgehoben werden können, um etwa die Aufarbeitung der Vergangenheit nicht zu behindern, sollte in den kommenden Jahren Kern mehrerer Debatten des Bundestags werden.

Die Debatte um die Akten des Berlin Document Centers

Bereits Monate vor dem Fall der Berliner Mauer beschäftigte sich der Bundestag mit der Relevanz der Zugänglichkeit personenbezogener Akten für die Aufarbeitung der deutschen diktatorischen Vergangenheit. Es handelte sich um mehrere Aktenbestände, die die amerikanische Besatzungsmacht unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs für die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse und für die Entnazifizierung anlegt hatte: Das Berlin Document Center.

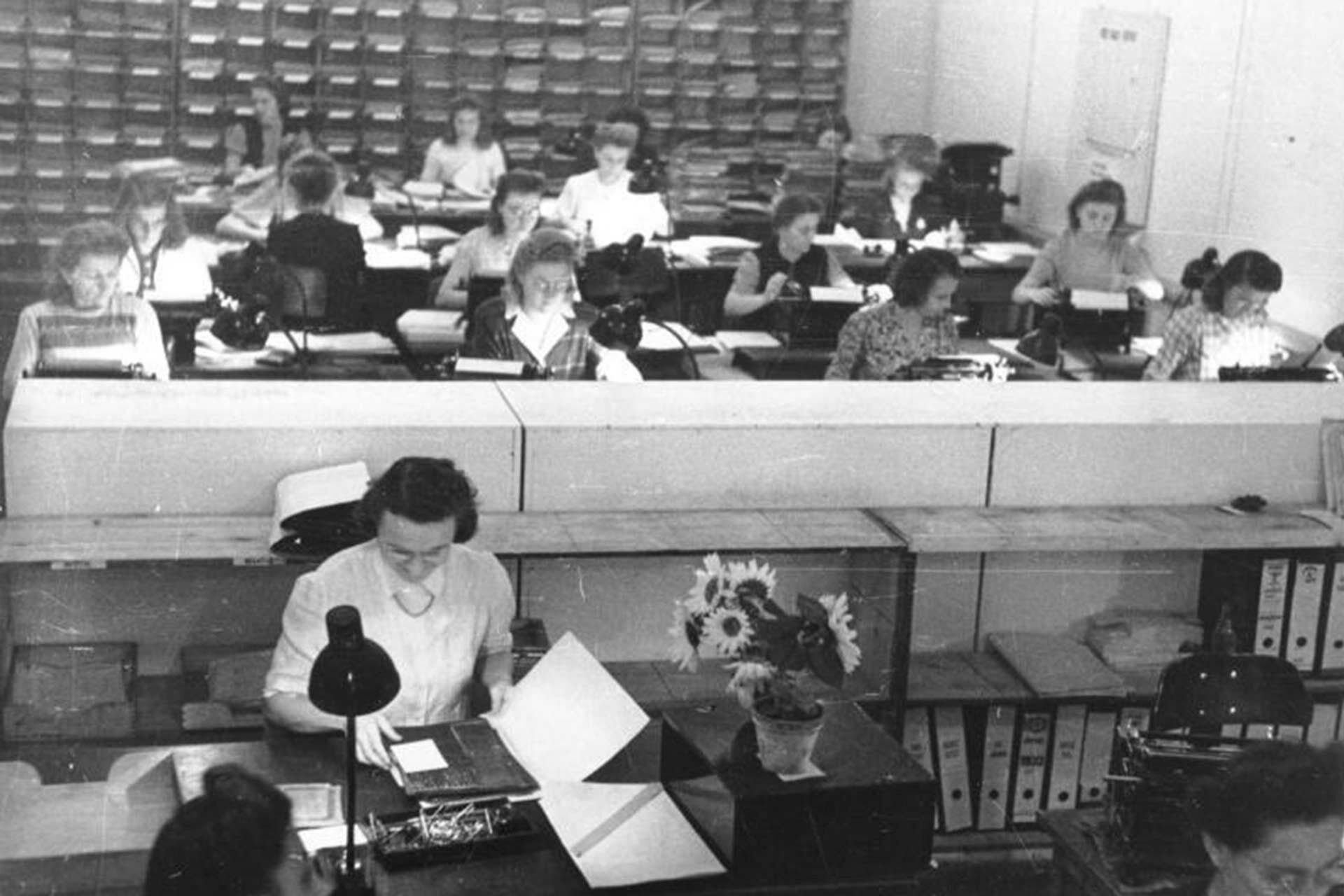

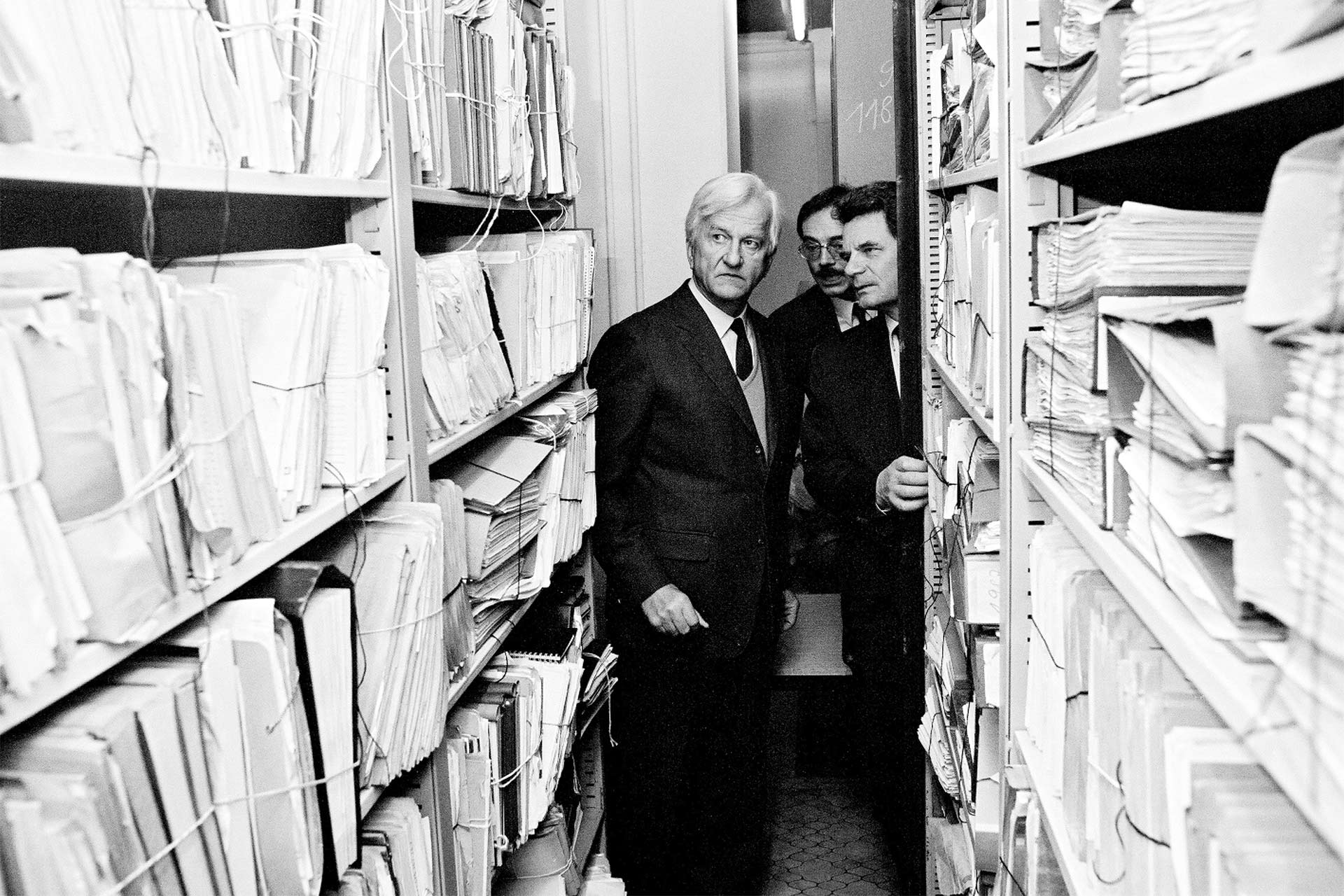

Das Archiv, das ab 1945 unter Verwaltung des US-amerikanischen Außenministeriums im Berliner Stadtteil Zehlendorf untergebracht war, beinhaltete u.a. die zentrale Mitgliederkartei der NSDAP (ca. 12,7 Mio. Karteikarten), Personalunterlagen von SS- und SA-Angehörigen, Personenakten des Rasse- und Siedlungshauptamts der SS sowie weitere personen- und sachbezogene Aktenbestände. Während sachbezogene Akten bereits ab den 1950er-Jahren herausgelöst und an das Bundesarchiv übergeben worden waren, waren die personenbezogenen Bestände noch Ende der 1980er-Jahre in amerikanischer Hand und für die Nutzung (die die Innenverwaltung des Berliner Senats regelte) schwer zugänglich. Außerdem erschütterten Skandale vom Verlust des Aktenmaterials, das teilweise im Militariahandel auftauchte, die Medienlandschaft und Sachverständige bescheinigten den schlechten Zustand der Akten, die einer Konservierung dringend bedurften. Zu dieser Zeit wurde eine Übernahme der Unterlagen durch die Bundesrepublik Deutschland, die bereits Jahrzehnte diskutiert worden war, konkreter. Sie sollte nach einer Mikroverfilmung der Akten durch die Amerikaner erfolgen.

Ab 1988 debattierte der Bundestag aus Anlass eines Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN über die „Übernahme des Berlin Document Centers für NS-Akten durch die Bundesrepublik Deutschland“. DIE GRÜNEN forderten darin den unverzüglichen Abschluss der Verhandlungen mit den Behörden der Vereinigten Staaten zur Übernahme des Archivs, der durch die Bundesregierung und ihre Vorläufer „immer wieder verzögert und verschleppt“ worden sei. Der Antrag sah außerdem vor, nach Übernahme durch die Bundesrepublik den freien Zugang zu den Akten für die wissenschaftliche Bearbeitung zu gewährleisten, den personenbezogenen Datenschutz für NS-Täter und die im Bundesarchivgesetz von 1988 festgehaltenen Sperrfristen für Mitglieder der NSDAP, SS und SA, des Volksgerichtshofs und anderer Personen, die sich aktiv an NS-Gewaltmaßnahmen beteiligt hatten, aufzuheben. Ein Zentrum „Erforschung der Geschichte und der Grundlagen des Nationalsozialismus“ sollte zur Auswertung der Aktenbestände und zur Sicherstellung des allgemeinen wissenschaftlichen und öffentlichen Zugangs errichtet werden. Bei der personellen Besetzung der Leitung und des Kuratoriums sollten Vertreterinnen und Vertreter ehemals Verfolgter des Nationalsozialismus berücksichtigt werden.

Zu diesem Antrag legte der Innenausschuss im Februar 1989 eine Beschlussempfehlung vor, die die Übernahme der Akten durch das Bundesarchiv in Koblenz (mit weiterer Verwahrung der Akten in Berlin) noch vor Abschluss der Mikroverfilmung durch die Amerikaner bestätigte sowie die Gültigkeit des Bundesarchivgesetzes für die Akten des Berlin Document Centers forderte. In der Bundestagsdebatte am 20. April 1989 wurde die Beschlussempfehlung angenommen. In ihrer Rede kritisierte Antje Vollmer (DIE GRÜNEN), dass die Akten jahrzehntelang schwer zugänglich gewesen seien. Hintergrund sei der „Versuch der Befriedung der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft“ gewesen. Der gesellschaftliche Neuanfang nach dem Krieg sollte nicht durch „Einbrüche aus der Vergangenheit […] immer wieder zerstört werden“. Im Bundesarchivgesetz sah Vollmer eine „Schranke“, die künftig den Zugang zu den Akten behindern würde.

Dokumente

-

Bundesarchivgesetz, BGBL 2, 6.1.1988. Mit freundlicher Genehmigung des Bundesanzeiger Verlages.

-

Antrag der GRÜNEN: Übernahme des Berliner Document Centers für NS-Akten durch die Bundesrepublik Deutschland, DS 11/1926, 2.3.1988. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Beschlussempfehlung des Innenausschusses zum Antrag der GRÜNEN zur Übernahme des Berliner Document Centers für NS-Akten durch die Bundesrepublik Deutschland, DS 11/4032, 20.2.1989. Quelle: Deutscher Bundestag

Kritik am Bundesamt für Verfassungsschutz und dessen Speicherung personenbezogener Daten

Ein weiteres Produkt der Datenschutzdebatte war die besonders in den Reihen der Fraktion DIE GRÜNEN verbreitete Kritik am Bundesamt für Verfassungsschutz und dessen Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten. Stellte die Fraktion bereits Mitte 1989 – also noch Monate vor dem Mauerfall – Anfragen betreffend die Transparenz der Arbeit des Verfassungsschutzes (insbesondere bezüglich des Sammelns und Speicherns personenbezogener Daten), so forcierten die Entwicklungen rund um die Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) bzw. des Amts für Nationale Sicherheit (AfNS) der DDR während des Umbruchs im Osten Deutschlands die Kritik an der Arbeit des westdeutschen Verfassungsschutzes. Diese erfuhr ihren Höhepunkt im Januar 1990 mit der Forderung nach einer Abschaffung der Behörde. Die gespeicherten Datenbestände sollten gelöscht und die Aktenbestände in das Bundesarchiv überführt werden. Sofern die Akten personenbezogene Daten enthielten, sollte den betroffenen Personen darüber Auskunft erteilt und Akteneinsicht gewährt werden. Für die Unterlagen sah man nach Ablauf der Sperrfrist vor, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Begleitet wurde dieses Begehren der GRÜNEN von einer unreflektierten Gleichsetzung des ostdeutschen Repressionsapparats mit der bundesdeutschen Sicherheitsbehörde.

In der Bundestagsdebatte am 25. Januar 1990, in der neben mehreren Anträgen der GRÜNEN auch ein Antrag der SPD diskutiert wurde, wies Rolf Olderog (CDU/CSU) eine Gleichsetzung des MfS mit dem Verfassungsschutz zurück und verglich seinerseits die Methoden des MfS mit denen der Gestapo. Er unterstrich die Notwendigkeit des Verfassungsschutzes für den Schutz der Demokratie. SPD, FDP und CDU/CSU plädierten für die Beibehaltung des Verfassungsschutzes, fraktionsübergreifender Konsens bestand jedoch in der Anpassung der Aufgaben und des personellen Umfangs der Behörde an die neue politische Lage nach Ende des Ost-West-Konflikts.

Außenansicht des Gebäudes des Bundesamts für Verfassungsschutz in Köln. Aufgenommen im August 1985.

Dokumente

-

Antrag der GRÜNEN: Auflösung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, DS 11/6249, 17.1.1990. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Entschließungsantrag der SPD zur Tätigkeit des Verfassungsschutzes, DS 11/6308, 24.1.1990. Quelle: Deutscher Bundestag

Die Debatte um die Stasi-Akten erreicht das westdeutsche Parlament

Die Debatte um den Umgang mit den Akten des Ministeriums für Staatssicherheit, die im Osten Deutschlands schon monatelang geführt wurde, erreichte das westdeutsche Parlament erst im Zuge der Abstimmung um den Einigungsvertrag im September 1990. Der Vertrag beinhaltete in einer ersten Fassung nicht das von der Volkskammer im August 1990 verabschiedete „Gesetz über die Sicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen MfS/AfNS“. Stattdessen sollte bis zu einer gesamtdeutschen Gesetzgebung eine Übergangsregelung gelten, die die personenbezogenen Akten sperren und nur zu Zwecken der Wiedergutmachung und Rehabilitierung von Opfern des MfS/AfNS, der strafrechtlichen Aufklärung von Verbrechen des MfS/AfNS sowie zu Zwecken der Überprüfung von Bewerbern/Angestellten des öffentlichen Dienstes sowie Abgeordneten auf MfS/AfNS-Mitarbeit nutzbar machen sollte. Der Präsident des Bundesarchives sollte als Sonderbeauftragter für die Stasi-Akten eingesetzt werden.

Nach Protesten in der DDR wurde die Regelung im Einigungsvertrag nachverhandelt und eine Kompromisslösung erarbeitet, die Grundsätze des Volkskammergesetzes berücksichtigen sollte. Dem Ministerrat der DDR wurde das Recht zugesprochen, den Sonderbeauftragten für die Stasi-Akten im Einvernehmen mit der Volkskammer vorzuschlagen. Die Akten sollten auf dem Gebiet der noch bestehenden DDR zentral gelagert werden (das Volkskammergesetz sah eine dezentrale Aufbewahrung vor).

Die Kompromisslösung stellte die DDR-Bürgerrechtlerinnen und -Bürgerrechtler nicht zufrieden, am 4. September besetzten sie die Zentrale des MfS/AfNS in der Berliner Normannenstraße, am 12. September traten sie in den Hungerstreik. Sie wandten sich in mehreren Flugblättern sowie in Veranstaltungen an die Öffentlichkeit und forderten u.a. die Aufnahme des Volkskammergesetzes in den Einigungsvertrag, die Zugänglichkeit der eigenen Stasi-Akte für Betroffene und die intensive Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit. Außerdem warnten sie davor, dass Geheimdienste – wie der bundesdeutsche Verfassungsschutz – Zugang zu den Akten bekommen könnten. Im Bundestag fanden die Besetzerinnen und Besetzer der Normannenstraße Unterstützung in der Fraktion DIE GRÜNEN.

Die Proteste der Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler führten zu einer Zusatzvereinbarung im Einigungsvertrag, die am 18. September 1990 unterzeichnet wurde. Sie drückte die Erwartung aus, dass der gesamtdeutsche Gesetzgeber unverzüglich Beratungen für eine gesetzliche Regelung aufnehmen sollte. Die Grundsätze des Volkskammergesetzes sollten dabei „umfassend berücksichtigt“ werden, die Voraussetzungen für eine politische, historische und juristische Aufarbeitung geschaffen sowie ein angemessener Ausgleich zwischen Aufarbeitung, Persönlichkeitsrechten und Datenschutz erfolgen. Weitere Regelungen betrafen die zentrale Verwaltung, aber dezentrale Lagerung sowie das Auskunftsrecht Betroffener unter Wahrung schutzwürdiger Interessen Dritter. Nachrichtendiensten wurde bis auf die Nutzung zur Aufklärung von Straftaten der Zugang zu den Akten verboten. Ein gewählter Vertreter aus der DDR sollte Beauftragter der Verwaltungsbehörde werden. Von der Regierung der DDR wurde der Vorsitzende des Volkskammerausschusses zur Stasi-Auflösung, Joachim Gauck, vorgeschlagen.

Wolfgang Schäuble (Bundesminister des Innern) äußert sich in der Bundestagssitzung vom 5.9.1990 zur Frage der Regelung des Umgangs mit den Stasi-Akten im Einigungsvertrag und geht auf die Proteste in Ost-Berlin ein. Quelle: Deutscher Bundestag

Hans Gottfried Bernradt (SPD) äußert sich in der Bundestagssitzung vom 5.9.1990 zur Frage der Regelung des Umgangs mit den Stasi-Akten im Einigungsvertrag. Quelle: Deutscher Bundestag

Wolfgang Mischnick (FDP) äußert sich in der Bundestagssitzung vom 20.9.1990 zur Frage der Regelung des Umgangs mit den Stasi-Akten im Einigungsvertrag. Quelle: Deutscher Bundestag

Dokumente

-

Gesetzesentwurf der CDU/CSU und der FDP: Einigungsvertragsgesetz, DS 11/7760, 31.8.1990, S. 24-25. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Antrag von verschiedenen Abgeordneten und DIE GRÜNEN: Demokratische, soziale und ökologische Eckpunkte zum Einigungsvertrag, DS 11/7764, 4.9.1990. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Beschlussempfehlung des Ausschusses Deutsche Einheit: Einigungsvertrag, DS 11/7931, 19.9.1990, S. 9. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Einigungsvertragsgesetz, BGBL 35, 28.9.1990. Mit freundlicher Genehmigung des Bundesanzeiger Verlages.

Weitere Debatten zum Thema „Akten“

weiterlesen

weiterlesenAKTEN | Debatte im Bundestag 1989 – 1990

weiterlesen

weiterlesenAKTEN | Debatte am Zentralen Runden Tisch 1989 – 1990

weiterlesen

weiterlesenAKTEN | Debatte in der Volkskammer 1990

weiterlesen

weiterlesenAKTEN | Debatte im Bundestag 1990 – 1992