OPFER

Zentraler Runder Tisch

1989 – 1990

Das Unrecht in der DDR nahm in 40 Jahren Diktatur diverse Formen an. Die Betroffenen der SED-Diktatur waren verschiedenen Ausprägungen diktatorischer Willkür ausgesetzt. Zudem konnte jegliche Form tatsächlich oder vermeintlich oppositionellen, widerständigen oder lediglich abweichenden Verhaltens zum Anlass für Verfolgung mit Hilfe des politischen DDR-Strafrechts werden. Eine der wichtigsten Forderungen der Friedlichen Revolution war daher die juristische und moralische Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern der SED-Diktatur.

Politische Strafgesetzgebung und Rehabilitierungs-gesetz

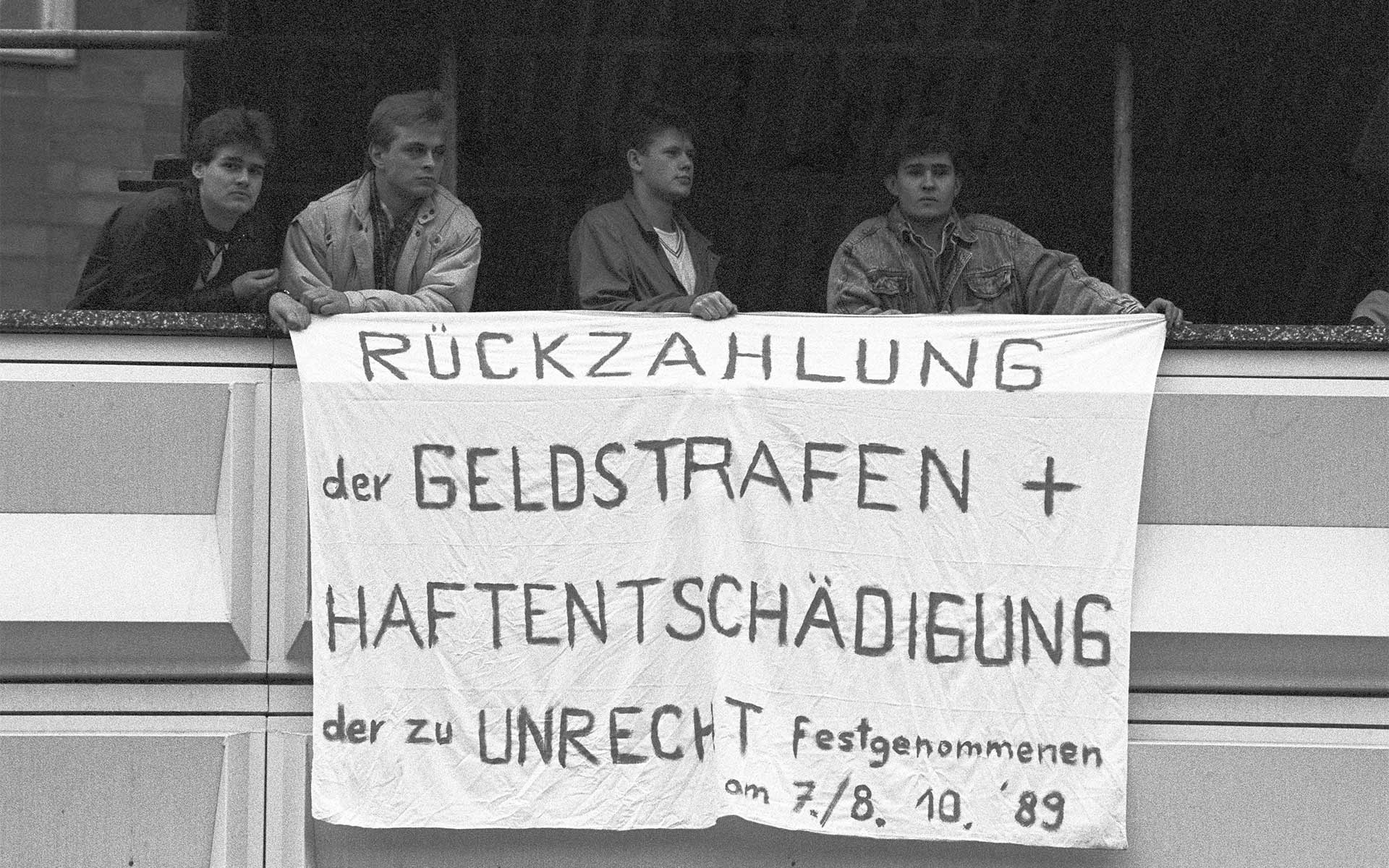

Die Opfer der SED-Diktatur waren verschiedenen Ausprägungen diktatorischer Willkür ausgesetzt. Dies reichte u. a. von Inhaftierung, körperlicher Gewalt, Berufsverbot und Schikanen gegen die Familie, bis hin zu psychischem Terror und Repression durch Überwachung, Einschüchterung und öffentlicher Diskreditierung. Zudem wurde jegliche Form tatsächlich oder vermeintlich oppositionellen, widerständigen oder lediglich abweichenden Verhaltens kriminalisiert oder konnte zum Anlass für Verfolgung mit Hilfe des politischen DDR-Strafrechtes werden. Unterschiedlichen Schätzungen zufolge waren allein von 1949 bis 1989 zwischen 150.000 bis 280.000 Menschen aus politischen Gründen in der DDR inhaftiert. Eine der wichtigsten Forderungen der Friedlichen Revolution war daher die juristische und moralische Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern der SED-Diktatur.

Unter dem öffentlichen Druck der Bürgerrechtsbewegung und der Bevölkerung versuchte die SED-Führung noch im Herbst 1989 mit einzelnen Maßnahmen diesen Forderungen nachzukommen. Dazu gehörte der Amnestiebeschluss vom 27. Oktober 1989, durch den alle wegen „Republikflucht“ verurteilten Häftlinge sofort aus dem Strafvollzug entlassen wurden. Mit diesem Beschluss wurden zugleich die bislang massiv verfolgten Straftatbestände „Flucht“ und „Fluchtvorbereitung“ entkriminalisiert, auch wenn die Abschaffung der entsprechenden Paragraphen des Strafgesetzbuches zu dieser Zeit noch nicht erfolgte. Aus anderen politisch motivierten Haftgründen inhaftierte Gefangene blieben zudem noch weiter inhaftiert. Die im November 1989 eingesetzte Übergangsregierung unter Hans Modrow kündigte weitreichende Justizreformen an. Im Vordergrund stand zunächst die Abschaffung des politischen Strafrechtes und ein Ende der politischen Strafjustiz, was letztendlich dann erst durch die Regierung de Maizière umgesetzt werden konnte.

Das Magazin „Prisma“ berichtete am 4. Juli 1991 über das Unrecht politischer Strafgesetzgebung in der DDR.

Quelle: Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv.

Am Zentralen Runden Tisch brachte das Neue Forum (NF) bereits am 18. Dezember 1989 einen Antrag zum „Zustand der DDR-Justiz“ ein, in dem auch auf die Rehabilitierung der Opfer aufmerksam gemacht wurde. Das Neue Forum forderte darin, dass die „vielen namenlosen Opfer der DDR-Justiz kurzfristig zu rehabilitieren und zu entschädigen“ sind. Außerdem müssten alle aus politischen Gründen verurteilten Gefangenen freigelassen werden: „Dabei soll insbesondere gesichert werden, daß auch die wegen Straftatbeständen der allgemeinen Kriminalität verurteilten politischen Häftlinge freikommen.“ Teilweise waren diese Gefangenen nach Paragraphen wie etwa „Rowdytum“ (§215) oder „Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durch asoziales Verhalten“ (§249) verurteilt worden, mit denen das SED-Regime kritische Meinungsäußerungen oder Ähnliches verfolgte und bestrafte.

Wolfgang Schnur vom Demokratischen Aufbruch (DA) plädierte dafür, die Regierung Modrow aufzufordern, ein Gesetz über die politische Rehabilitierung für alle politischen Straftaten von 1945 bis Oktober 1989 zu erarbeiten und zu verabschieden sowie den Straftatbestand des „Rowdytums“ im 6. Strafrechtsänderungsgesetz neu zu definieren. Der Zentrale Runde Tisch nahm die Erklärung des Neuen Forums zum „Zustand der Justiz“ mit kleinen Änderungen an und überwies diese an die Arbeitsgruppe „Strafprozess und Strafrecht“ des Runden Tisches, die sich mit der Möglichkeit eines Rehabilitierungsgesetzes und der Abschaffung des politischen Strafrechtes intensiv befassen sollte.

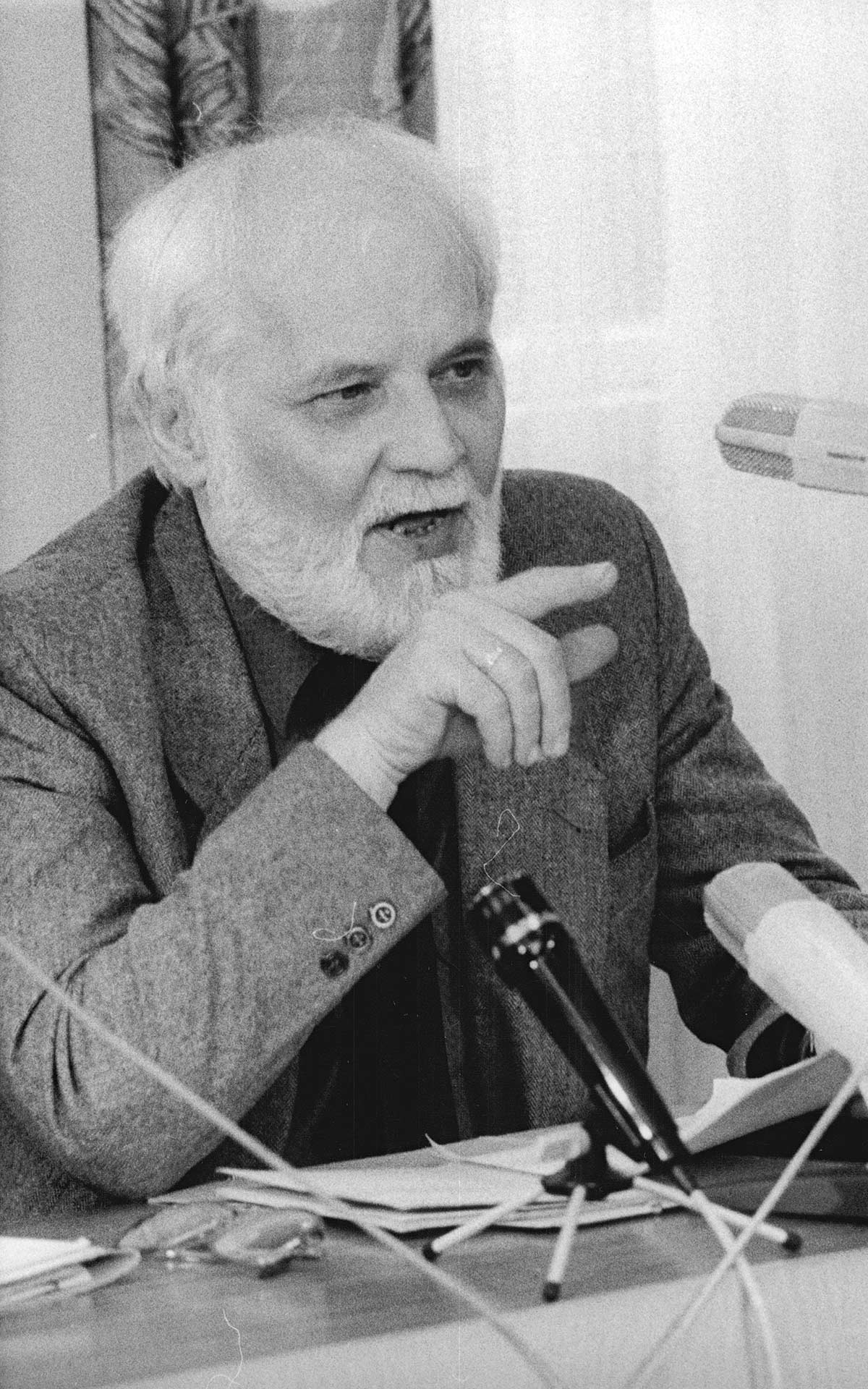

Rolf Henrich vom Neuen Forum (NF) machte in der zweiten Sitzung des Runden Tisches auf die Situation der politischen Gefangenen aufmerksam.

Quelle: Robert-Havemann-Gesellschaft/Klaus Freymuth.

Dokumente

-

Antrag des Neuen Forums: Zum Zustand der DDR-Justiz, 18.12.1989. Quelle: BArch DA 3/2, Bl. 6.

Durch die Debatte um die Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) wurde das Thema am Zentralen Runden Tisch zunächst in den Hintergrund gedrängt. Erst im Januar 1990 wurde die Abschaffung des politischen Strafrechtes und die Möglichkeit eines Rehabilitierungsgesetzes erneut am Zentralen Runden Tisch diskutiert. Wolfgang Templin von der Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) forderte am 22. Januar 1990 im Zuge der Debatten um Justizfragen, die Verabschiedung eines Rehabilitierungsgesetzes vorzuziehen und zudem aufzuklären, wer für das begangene Unrecht verantwortlich sei. Staatssekretär Siegfried Wittenbeck (SED), der am Zentralen Runden Tisch Fragen im Namen der Regierung Modrow beantwortete, versicherte daraufhin, dass das 6. Strafgesetzänderungsgesetz und Rehabilitierungsgesetz bereits vorbereitet und diese Gesetze dem Runden Tisch bald zugeleitet werden würden. Dazu kam es jedoch nicht mehr.

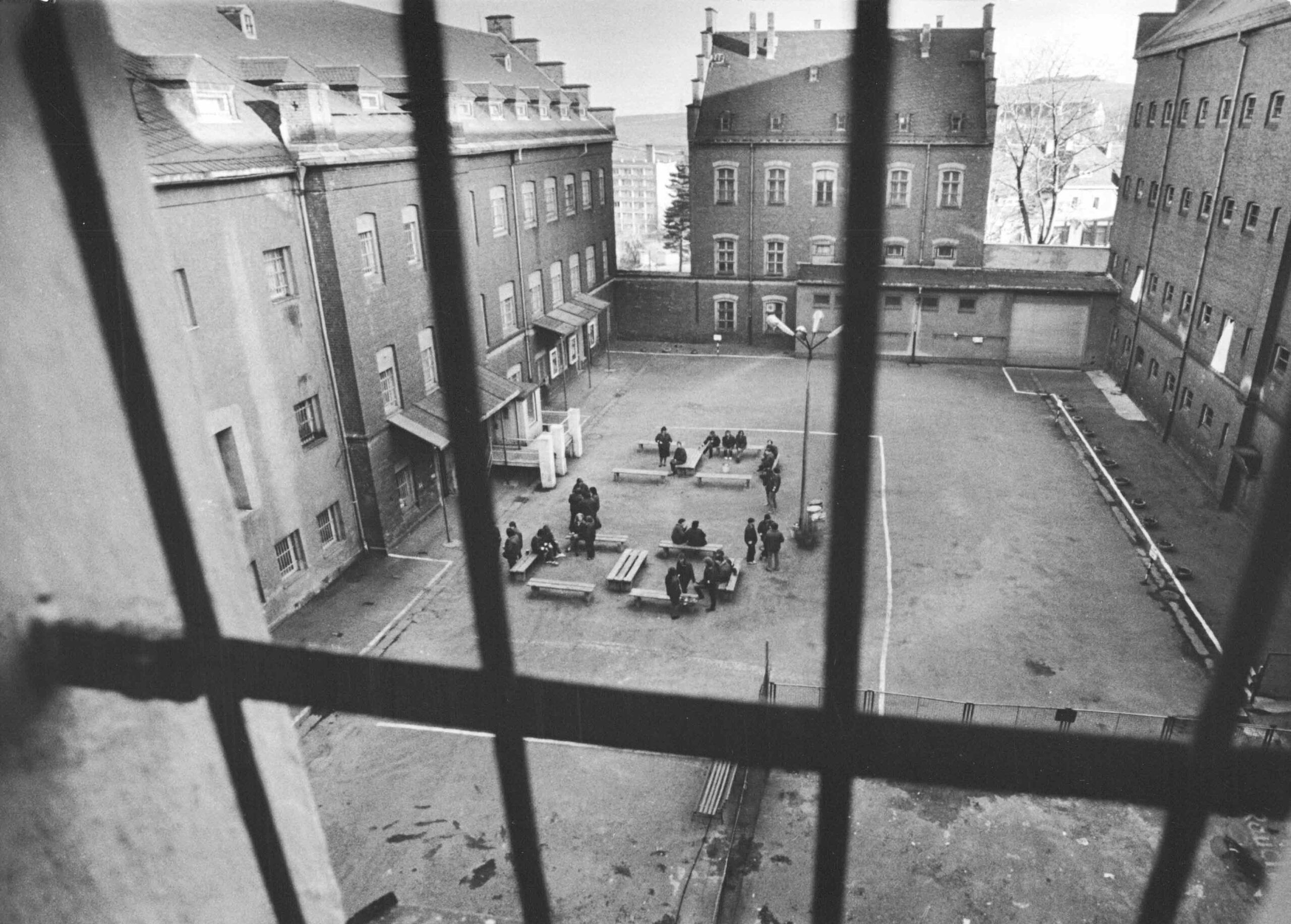

Im Frauengefängnis Stollberg-Hoheneck streikte etwa die Hälfte der Frauen im Dezember 1989, um eine umfassende Amnestie und Haftzeitverkürzung zu erwirken. Viele von ihnen waren zu langjährigen Haftstrafen aus politischen Gründen verurteilt worden.

Die Übergangsregierung Modrow diskutierte zwar bereits am 18. Januar 1990 im Ministerrat einen ersten Entwurf eines Rehabilitierungsgesetzes, den sie im Frühjahr verabschieden wollte. Sie verschob den Erlass dieses Gesetzes jedoch auf die Zeit nach den bevorstehenden Volkskammerwahlen, obwohl der Runde Tisch darauf gedrängt hatte, die Vorlage des Gesetzesentwurfes zu beschleunigen. So folgten in Bezug auf das Strafgesetzänderungsgesetz und das Rehabilitierungsgesetz erst nach den Volkskammerwahlen unter der Regierung de Maizière praktische Konsequenzen. Inhaltlich sah der Entwurf Modrows lediglich eine Rehabilitierung der strafrechtlich Verfolgten vor. Unzählige Schikanen, Ausgrenzungs- und Zermürbungsstrategien der SED-Diktatur, die darüber hinaus gingen wie beispielsweise eine berufliche Benachteiligung, waren damit nicht abgedeckt.

Dokumente

-

Beschluss des Ministerrates: Über die Konzeption für den Entwurf eines Gesetz zur Rehabilitierung, 18.1.1990. Quelle: BArch DC 20/I/3/2898, Bl. 13-21.

Trotzdem fand eine erste Rehabilitierung von Opfern politischer Strafjustiz unter der Regierung Modrow statt, auch wenn sich diese pikanterweise auf SED-Mitglieder beschränkte, die vor allem in den 1950er und 1960er Jahren von der offiziellen Parteilinie abgewichen und verurteilt worden waren. Prominente Beispiele waren der Schriftsteller Walter Janka sowie der Philosoph und Journalist Wolfgang Harich, deren Urteile im Januar bzw. März 1990 vom Obersten Gericht der DDR aufgehoben wurden. Gleichwohl waren diese Entscheidungen vor allem symbolischer Natur, da sie über ein Kassationsverfahren vollzogen wurden, wofür der Nachweis eines formalen Rechtsfehlers ausreichend war. Eine politische und moralische Aufarbeitung des Strafrechtes trat dabei in den Hintergrund.

Weitere Debatten zum Thema „Opfer“

weiterlesen

weiterlesenOPFER | Debatte im Bundestag 1989 – 1990

weiterlesen

weiterlesenOPFER | Debatte am Zentralen Runden Tisch 1989 – 1990

weiterlesen

weiterlesenOPFER | Debatte in der Volkskammer 1990

weiterlesen

weiterlesenOPFER | Debatte im Bundestag 1990 – 1992