AUFARBEITUNG

Bundestag 1990 – 1992

Nach Herstellung der deutschen Einheit beschäftigte sich der Bundestag weiterhin mit der Frage einer Beteiligung des Bundes an Mahn- und Gedenkstätten, die an die beiden deutschen Diktaturen erinnern sollten. Auch eine gesetzliche Grundlage für das Deutsche Historische Museum musste gefunden werden. Gleichzeitig stand der Bundestag vor der Aufgabe, die überwundene SED-Diktatur aufzuarbeiten und griff dafür auf das Instrument einer Enquete-Kommission zurück.

Eine gesetzliche Grundlage für das Deutsche Historische Museum

Während in der Wahlperiode 11 eine gesetzliche Grundlage für eine Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ geschaffen wurde, gab es für das Deutsche Historische Museum (DHM) zwar schon seit 1987 eine Gründungsvereinbarung zwischen dem Bund und dem Land Berlin, die bereits erfolgten Arbeiten wurden jedoch noch 1991 von einer Trägerorganisation in Form einer GmbH abgewickelt. Von der Gründung einer selbstständigen Stiftung des öffentlichen Rechts war mit Rücksicht auf den besonderen Status Berlins abgesehen worden.

Im Juni 1991 stellte die SPD einen Antrag, der eine gesetzliche Grundlage für das DHM forderte. Nach Herstellung der deutschen Einheit habe sich die Rechtslage geändert und einem Bundesgesetz stünde nichts mehr im Wege. Daher solle die Bundesregierung aufgefordert werden, die Trägerschaft des DHM auf eine feste gesetzliche Grundlage zu stellen. Diese solle es dem Bundestag erlauben, die Vorhaben des Museums „beratend zu begleiten“.

In der Debatte am 17. Januar 1992 ging es zwar einerseits um den Antrag der SPD, andererseits wurde erneut die Standortfrage für das Museum diskutiert. In der Zwischenzeit war das DHM bereits im alten Zeughaus untergebracht, der ursprüngliche Plan eines Neubaus im Spreebogen neben dem Reichstagsgebäude war allerdings noch nicht verworfen. Der Bauplatz im Spreebogen wurde nun – nachdem man sich für Berlin als neuen Regierungssitz ausgesprochen hatte – jedoch als Standort eines neuen Regierungsviertels diskutiert.

Von der CDU/CSU wurde bezweifelt, dass eine Bundesstiftung als Trägerin des DHM sinnvoll sei. Die Kulturpflege sei in erster Linie Aufgabe der Länder, die die „nationalen Aufgaben der Pflege von Kunst und Kultur“ im „Zusammenwirken mit dem Bund“ bewältigen müssten. Als Beispiel nannte die Abgeordnete Roswitha Wisniewski das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, das als Stiftung des öffentlichen Rechts vom Bund, vom Freistaat Bayern und der Stadt Nürnberg gemeinsam getragen werde. Eine ähnliche Lösung sei auch für das DHM denkbar. Die Frage, ob der geplante Neubau in Berlin notwendig sei, müsse noch geklärt werden. Durch die Einrichtung eines Unterausschusses „Kunst und Kultur“ werde der Bundestag in diese Fragen verstärkt eingebunden, somit sei auch die weitere parlamentarische Begleitung der Entwicklung des DHM gewährleistet.

Die PDS/Linke Liste erklärte, dass ein Neubau zwar einerseits begrüßenswert, das Museum aber andererseits im Zeughaus in der unmittelbaren Nähe zur Museumsinsel gut untergebracht sei.

Die FDP vertrat die Ansicht, dass eine neue Rechtsform für das DHM geschaffen werden müsse. Bezüglich des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg wurde angemerkt, dass die beiden Museen sich gegenseitig keine Konkurrenz sein dürften. Sie sollten miteinander kooperieren. Der Standort am Spreebogen müsse als obsolet erklärt werden, da er für die Regierungsgeschäfte benötigt werde. Das Zeughaus alleine könne dem Konzept des DHM jedoch nicht gerecht werden, daher sollte man es baulich ergänzen. Dies sei jedoch im unmittelbaren Umfeld nicht möglich. Das ehemalige Außenministerium der DDR auf der gegenüberliegenden Straßenseite sei ein „städtebaulicher Mißgriff […] und man [kann] sich an dieser Stelle durchaus etwas anderes denken“. Eine andere Idee wäre es, den Palast der Republik für das DHM zu nutzen: „Dieses Gebäude als Geschichtsdokument im Zusammenhang mit dem Historischen Museum zu erhalten[,] wäre ein Zeichen der Souveränität im Umgang mit unserer jüngsten Geschichte.“

Die Bundesregierung erklärte, dass als Rechtsform für das DHM eine öffentliche Stiftung nach Berliner Landesrecht vorgesehen sei, was der im Grundgesetz vorgesehenen Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern entspräche. In der Gründungsvereinbarung von 1987 sei lediglich festgelegt worden, dass der Bund das Gebäude errichtet. Der besondere Status Berlins vor der deutschen Einheit sei gar nicht ausschlaggebend gewesen, die Trägerschaft vorübergehend auf eine GmbH zu übertragen. Vielmehr sei hier die Beteiligung der Länder am Betrieb des Museums ausschlaggebend gewesen. Die Bundesregierung habe mit dem Berliner Senat und den anderen Bundesländern Verhandlungen über die endgültige Trägerschaft aufgenommen. Die Einrichtung einer Bundesstiftung nach Vorbild der Trägerschaft des Hauses der Geschichte sei keine Option. Für das Haus der Geschichte hätte es eine „besondere Vereinbarung zwischen Bund und Ländern“ gegeben. Außerdem könne man das DHM, das als Geschenk des Bundes an die Stadt Berlin zu verstehen sei, nicht mit dem Haus der Geschichte vergleichen. Es handle sich hier um einen völlig anderen Sachverhalt. Die Mitsprache des Bundestages an der Entwicklung des Hauses der Geschichte habe auch den Hintergrund, dass in diesem Museum die Geschichte der Bundesrepublik abgebildet werde, und die Parteien hier ein „besonderes Interesse“ an der inhaltlichen Ausrichtung des Museums hätten. Das DHM hingegen widme sich der gesamten deutschen Geschichte und die Zeitgeschichte stelle hier nur einen kleinen Teilbereich dar. Durch den einzurichtenden Unterausschuss „Kunst und Kultur“ werde der Bundestag genügend Mitspracherecht haben. Die Standortfrage sei noch nicht endgültig geklärt.

Der Antrag wurde an die Ausschüsse überwiesen.

Am 12. Januar 1994 legte der Innenausschuss seine Beschlussempfehlung vor. Der Ausschuss empfahl, die Aufforderung an die Bundesregierung, dem Bundestag jährlich einen Bericht zum DHM vorzulegen. Der Antrag der SPD sollte als erledigt erklärt werden.

Die Beschlussempfehlung wurde am 20. Januar 1994 angenommen.

Zum Neubau am Spreebogen kam es nicht. Das Zeughaus wurde von 1999 bis 2003 für das DHM umgebaut und neben dem historischen Gebäude die vom chinesisch-amerikanischen Architekten Ieoh Ming Pei konzipierte neue Ausstellungshalle errichtet.

Dokumente

-

Antrag von Abgeordneten der SPD: Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für das Deutsche Historische Museum, DS 12/736, 12.6.1991. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Beschlussempfehlung des Innenausschusses: Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für das Deutsche Historische Museum, DS 12/6553, 12.1.1994. Quelle: Deutscher Bundestag

Eine Gesamt-

konzeption des Bundes für Mahn- und Gedenkstätten

Die Idee, eine nationale Gesamtkonzeption für Mahn- und Gedenkstätten zu erarbeiten, klang bereits in der Wahlperiode 11 bei den Debatten um die Gedenkstätten in Salzgitter-Drütte und Hadamar an. Sie wurde auf die Zeit nach der Herstellung der deutschen Einheit vertagt.

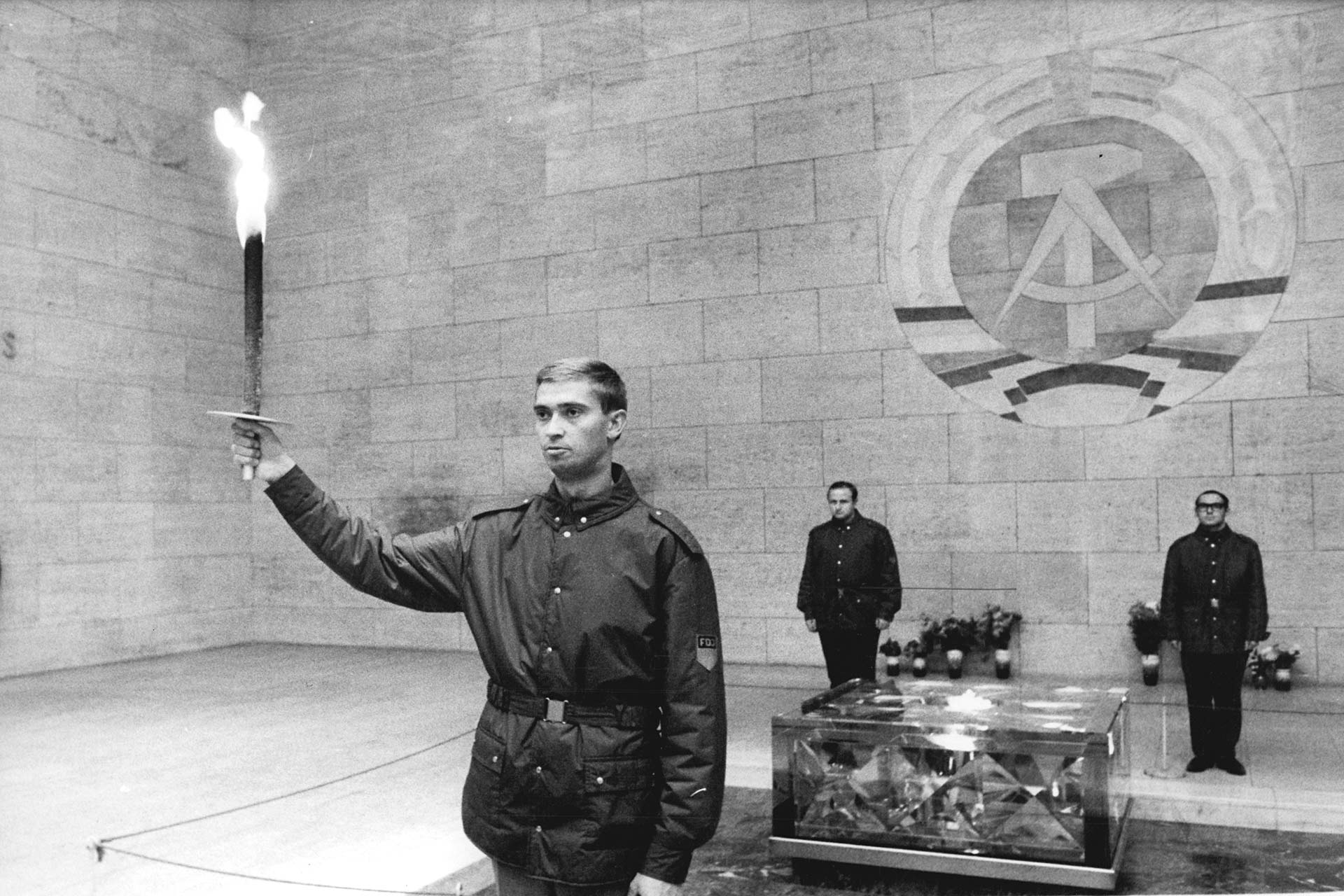

Im September 1991 wurde das Thema erneut aufgegriffen. Die Gruppe PDS/Linke Liste stellte einen Antrag zur „Errichtung einer Stiftung zum Schutz und zur Bewahrung der Stätten des antifaschistischen Widerstands“. Der Antrag verfolgte das Ziel, die Bundesregierung aufzufordern, einen Gesetzesentwurf zur „Garantie der Unantastbarkeit der Stätten des antifaschistischen Widerstandes und ihres Schutzes vor kommerziellem Mißbrauch“ einzubringen, eine Stiftung ins Leben zu rufen, die sich dem Schutz und der Bewahrung ebendieser Stätten widmen sollte, und ein Programm zur finanziellen Unterstützung der Arbeit der Gedenkstätten vorzulegen. Anlass dieses Vorstoßes waren die Auseinandersetzungen in der Stadt Fürstenberg/Havel um den Bau eines Supermarkts in unmittelbarer Nähe zur KZ-Gedenkstätte Ravensbrück. Solche Vorhaben sollten künftig gesetzlich ausgeschlossen werden.

Wenige Tage später folgte der Antrag „Mahn- und Gedenkstätten in der Bundesrepublik Deutschland“ der SPD-Fraktion. Er zielte darauf ab, die Bundesregierung aufzufordern, die „vor rund einem Jahr in Aussicht gestellte Gesamtkonzeption zur Beteiligung des Bundes an Mahn- und Gedenkstätten unverzüglich vorzulegen, um sowohl dem Parlament, den Ländern und Kommunen als auch beteiligten Initiativen und Einzelpersonen endlich Aufschluß über die Förderungsmöglichkeiten zu geben.“ In Gemeinschaft mit den neuen Bundesländern seien nur solche Gedenkstätten zu fördern, die „erkennen lassen, daß sie gegebenenfalls sowohl der Opfer des Nationalsozialismus als auch der Opfer des Stalinismus gedenken“. In diesen Gedenkstätten sollten alle Opfergruppen berücksichtigt und nicht eine bestimmte Opfergruppe einseitig hervorgehoben werden. Sie sollten sowohl „ in ihrer Konzeption die Instrumentalisierung der Gedenkstätten durch die SED überwunden“ als auch in personeller Hinsicht einen „Neubeginn gewährleistet“ haben.

In der Debatte am 27. September 1991 wurde seitens des Bundestagsabgeordneten Dietmar Keller (PDS/Linke Liste, ehemaliger DDR-Kulturminister unter der Regierung Modrow) eingeräumt, dass der Antrag der SPD weiterginge als der Antrag seiner eigenen Gruppe, da es künftig nicht nur um die Arbeit der NS-Gedenkstätten, sondern auch um Gedenkorte für die Opfer des Stalinismus ginge. Wenn die „Stätten des antifaschistischen Widerstandes“ in der Ausschussarbeit zu den beiden Anträgen mit einbezogen würden, stellte die PDS/Linke Liste in Aussicht, ihren Antrag zurückzuziehen.

Die CDU/CSU ging auf den Antrag der PDS/Linken Liste ein und vertrat die Ansicht, dass die Unterhaltung von Gedenkstätten grundsätzlich Aufgabe der Länder und Kommunen sei. Nach dem Einigungsvertrag gingen die Gedenkstätten im Beitrittsgebiet in das Eigentum der neuen Bundesländer und der Kommunen über, eine finanzielle Beteiligung des Bundes sei nur in Ausnahmefällen möglich. Die bereits vor einem Jahr in Aussicht gestellte Gesamtkonzeption zur Beteiligung des Bundes bleibe abzuwarten. Der Antrag der PDS/Linke Liste sei einseitig, es müssten auch „Opfer und Widerständler gegen den SED- und Stasi-Terror“ einbezogen werden. Für die Opfer der NS-Diktatur gebe es bereits auf Landesebene Stiftungen, daher lohne sich eine Bundesstiftung nicht. Auch der Fall des Baus eines Supermarkts in Fürstenberg/Havel sei schon seit längerer Zeit geklärt, der Supermarkt werde nicht in der Nähe der Gedenkstätte Ravensbrück gebaut. Der Antrag der SPD sei eine gute Grundlage zur weiteren Diskussion in den Ausschüssen. Der Abgeordnete Stefan Schwarz (CDU/CSU) mahnte hinsichtlich der PDS/Linken Liste und ihres Redners Dietmar Keller an, dass man darauf achtgeben müsse, „daß wir die Menschen nicht beleidigen, indem wir uns jetzt mit den ehemaligen Tätern an die Opfergedenkstätten stellen.“

Die SPD forderte die Bundesregierung auf, die Gesamtkonzeption zur Beteiligung des Bundes an Mahn- und Gedenkstätten vorzulegen. Sie begrüßte, dass für die Haushaltspläne 1991 und 1992 bereits Mittel für die Gedenkstättenarbeit zur Verfügung gestellt worden waren. Die Gesamtkonzeption sollte dazu dienen, die Gedenkstätten, die oft durch lokale Interessensverbände aus bürgerschaftlichem Engagement heraus gegründet worden seien, zu unterstützen und damit anzuerkennen. Das stünde im Gegensatz zu dem Ansatz, der im Antrag der PDS/Linken Liste vertreten werde. Hier handle es sich immer noch um die in der DDR praktizierte Haltung, „auf dem Verordnungswege festzulegen, wessen sich das Volk erinnern und wessen es gedenken soll“. Für die neuen Bundesländer sei es auch zentral, dass nicht nur Gedenkstätten gefördert werden, die an die Opfer der NS-Zeit erinnern. Auch wenn man die beiden deutschen Diktaturen nicht vergleichen könne, dürfe es keine „selektive“ Erinnerung geben.

Die FDP wies den Antrag der PDS/Linken Liste zurück. Es müssten alle Opfer geehrt werden. Kritisch sei auch die im Antrag der PDS verwendete DDR-Terminologie („antifaschistischer Widerstand“). Auf dem Antrag der SPD könne man aufbauen.

Die Bundesregierung erklärte, dass die Beratungen zur Gesamtkonzeption noch nicht abgeschlossen seien. Aufgrund der verfassungsrechtlichen Situation könne eine Beteiligung des Bundes nur bei Gedenkstätten von gesamtstaatlicher Bedeutung erfolgen. Auch in diesen Fällen seien primär jedoch die Länder und Kommunen in der Pflicht, Vorstellungen zur Errichtung und zur inhaltlichen Gestaltung zu entwickeln. Vor allem für die Gedenkstätten in den neuen Bundesländern seien umfangreiche wissenschaftliche Untersuchungen vonnöten, um eine „Fortführung der einseitigen und geschichtsverfälschenden Darstellung, wie sie in der ehemaligen DDR gepflegt wurde“ zu vermeiden. Für die im Antrag der PDS/Linken Liste geforderte Einrichtung einer Bundesstiftung und einer gesetzlichen Garantie der „Unantastbarkeit der Stätten des antifaschistischen Widerstandes und ihres Schutzes vor kommerziellem Mißbrauch“ gebe es keinen Anlass. Es sei jedoch eine gesellschaftspolitische Aufgabe, „eine der geschichtlichen Wahrheit entsprechende Fortentwicklung der Mahn- und Gedenkstätten zu sorgen und sie vor Übergriffen und Mißbrauch zu schützen.“

Die beiden Anträge wurden an die Ausschüsse überwiesen.

Im Laufe des Jahres 1992 legte die Bundesregierung dem Haushaltsausschuss einen ersten Vorschlag für eine Gesamtkonzeption zur Beteiligung des Bundes an Mahn- und Gedenkstätten vor.

Im August 1992 folgten seitens der SPD weitere Anträge. Einer davon widmete sich den „Gedenkstätten ehemaliger NS-Konzentrations- und Vernichtungslager in Osteuropa“; er forderte die Bundesregierung auf, sich mit Mitteln des Bundeshaushaltes an den Gedenkstätten in ehemaligen NS-Lagern in Osteuropa zu beteiligen. Dafür sollte ein eigener Haushaltstitel beim Auswärtigen Amt eingerichtet werden. Der andere Antrag forderte eine Beteiligung des Bundes an der Finanzierung von Gedenkstätten mit gesamtstaatlicher Bedeutung. Demnach sollte der Bund 50% der Errichtungs- und Unterhaltskosten und 50% der Kosten für die politische Bildungsarbeit in den Gedenkstätten übernehmen. Des Weiteren forderte der Antrag die Einbeziehung der sogenannten „Speziallager“ in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der DDR und eine Neukonzeption der unter SED-Herrschaft politisch instrumentalisierten NS-Gedenkstätten. Der Antrag der SPD enthielt erstmals die Formulierung: „Die NS-Verbrechen dürfen weder durch die Verbrechen des Stalinismus relativiert noch die Verbrechen des Stalinismus mit Hinweis auf die NS-Verbrechen bagatellisiert werden.“ Dieser Satz sollte in den kommenden Jahren immer mehr zu einem Paradigma der Aufarbeitung beider deutscher Diktaturen werden.

Über die beiden Anträge debattierte der Bundestag am 12. November 1992 in erster Lesung. Die Debatte stand ganz im Zeichen der zu dieser Zeit immer häufiger werdenden rechtsradikalen Anschläge, etwa auf jüdische Friedhöfe und auch auf die beiden KZ-Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück. Die aktuelle Situation verdeutliche, so Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Fraktionen bzw. Gruppen, wie notwendig die Arbeit der Gedenkstätten auch für die Prävention von Radikalismus sei. Alle Fraktionen und Gruppen begrüßten die beiden Anträge der SPD, die gemeinsam mit der Konzeption der Bundesregierung eine gute Grundlage zur weiteren Beratung darstelle. Die Anträge wurden an die Ausschüsse überwiesen.

Die Gesamtkonzeption der Bundesregierung wurde jedoch im Haushaltsausschuss im Frühjahr 1993 durch die Koalitionsfraktionen abgelehnt und eine vom Bundesfinanzministerium vorgelegte Fassung akzeptiert. Diese Konzeption bezog sich ausschließlich auf Gedenkstätten in den neuen Bundesländern und sah eine Befristung der Förderung der ausgewählten Gedenkstätten durch den Bund von 10 Jahren vor.

Dieser Vorgang stieß insbesondere bei der Bundestagsfraktion der SPD auf Empörung. Die SPD hatte explizit eine Förderung auch von Gedenkstätten in den alten Bundesländern gefordert.

Am 10. November 1993 legten dann auch die Koalitionsfraktionen einen Antrag vor. Dieser begrüßte die von der Bundesregierung vorgesehene Förderung der Gedenkstätten Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück, Haus der Wannseekonferenz, Topographie des Terrors und die vorgesehene Beteiligung am Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Des Weiteren begrüßte der Antrag die Absicht der Bundesregierung, sich an einer an die Teilung Deutschlands erinnernden Gedenkstätte Berliner Mauer mit Trägerschaft des Landes Berlin zu beteiligen, eine Einrichtung zum Wirken der Westalliierten nach dem Zweiten Weltkrieg zu schaffen sowie die durch den deutsch-sowjetischen Freundschaftsvertrag in Angriff genommene Umgestaltung der historischen Stätte in Karlshorst anzugehen und sich dort der deutsch-sowjetischen Beziehung zu widmen. Der Antrag forderte darüber hinaus die heutigen Träger der NS-Gedenkstätten der DDR auf, diese der „historischen Wirklichkeit“ und den „Anforderungen eines pluralistischen Geschichtsbildes“ anzupassen. In den Haftanstalten der ehemaligen SBZ und DDR sollten neue Gedenkstätten eingerichtet werden. Im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption müsse zudem geprüft werden, welche der Einrichtungen in die Bundesförderung einbezogen werden könnten. Die vom Bund geförderten Gedenkstätten sollten mit „Informationseinrichtungen und Maßnahmen zur politischen Bildung verbunden sein“. Die Befristung der Förderung des Bundes solle vom Bundestag akzeptiert und die Bundesregierung zu einem bis zum 1. Mai 1994 vorzulegenden Bericht über die Gesamtkonzeption und ihre Umsetzung aufgefordert werden.

Auch die Pläne der Bundesregierung, in der Neuen Wache im Ostteil Berlins eine nationale Mahn- und Gedenkstätte für die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft einzurichten, wurde von den Koalitionsfraktionen begrüßt. Die Bundesregierung solle darüber hinaus prüfen, ob man in Berlin nicht ein bestimmtes Areal auswählen könne, auf dem Mahnmale für einzelne Opfergruppen errichtet werden könnten.

Über den Antrag debattierte der Bundestag im Januar 1994 in erster Lesung. Seitens der SPD wurde bedauert, dass es bislang nicht zu einer interfraktionellen Lösung hinsichtlich eines Konzepts gekommen sei. Gerade angesichts erneuter rechtsradikaler Ausschreitungen wäre eine „gemeinschaftliche Willensbekundung des Parlaments“ notwendig. Mehrere Punkte des Antrags der Koalitionsfraktionen stießen bei der SPD auf Kritik: Die Begrenzung der Zuständigkeit des Bundes allein auf Gedenkstätten in den neuen Bundesländern, das Lob für die Umgestaltung der Neuen Wache zu einer zentralen Gedenkstätte, die zu vage Beschreibung der Bundesverantwortlichkeit für die politische Bildung sowie die ungenügende Differenzierung im Antrag zwischen NS- und SED-Diktatur. Von der FDP und auch von den Gruppen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und PDS/Linke Liste wurde ebenfalls der Wunsch geäußert, der Bundestag möge noch zu einer gemeinsamen Lösung finden. Der Antrag wurde an die Ausschüsse überwiesen.

Die Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu all den genannten Anträgen lag zum 15. Juni 1994 vor. Der Innenausschuss forderte, dass der Bund sich an folgenden Einrichtungen bzw. Vorhaben beteiligen solle: Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin, Einrichtungen zum Gedenken an die Teilung Deutschlands in Berlin, wissenschaftliche Prüfung der durch die SED instrumentalisierten NS-Gedenkstätten, Errichtung von Gedenkstätten in Haftstätten der SBZ und DDR, Förderung der im Ausland befindlichen Gedenkstätten (Auschwitz-Birkenau und Theresienstadt). Die Gesamtkonzeption für die Beteiligung des Bundes an der Errichtung bzw. Erhaltung und Umgestaltung von Mahn- und Gedenkstätten in den neuen Bundesländern und der Antrag der Koalitionsfraktionen wurden mit wenigen Änderungen unterstützt.

Die Beschlussempfehlung wurde am 29. Juni 1994 ohne weitere Debatte im Plenum angenommen.

Die erste Gedenkstättenkonzeption des Bundes förderte bereits im Jahr 1993 insgesamt elf Gedenkstätten sowohl zur NS-Zeit als auch hinsichtlich des DDR-Unrechts in den neuen Bundesländern.

1999 hob die Bundesregierung die Befristung der Förderung auf und unterstützte fortan auch Gedenkstätten in den alten Bundesländern.

Dokumente

-

Antrag der PDS/Linken Liste: Einrichtung einer Stiftung zum Schutz und zur Bewahrung der Stätten des antifaschistischen Widerstands, DS 12/1117, 5.9.1991. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Antrag von Abgeordneten der SPD: Mahn- und Gedenkstätten in der Bundesrepublik Deutschland, DS 12/1189, 25.9.1991. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Antrag von Abgeordneten der SPD: Gedenkstätten ehemaliger NS-Konzentrations- und Vernichtungslager in Osteuropa, DS 12/3178, 21.8.1992. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Antrag von Abgeordneten der SPD: Leitlinien zu den Gedenkstätten in der Bundesrepublik Deutschland, DS 12/3179, 21.8.1992. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Antrag von Abgeordneten der CDU/CSU und der FDP: Gedenkstätten des geeinten Deutschlands, DS 12/6111, 10.11.1993. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Beschlussempfehlung des Innenausschusses: Gedenkstätten, DS 12/7884, 15.6.1994. Quelle: Deutscher Bundestag

Die Verwendung des Begriffs „Unrechtsstaat“ für die DDR

Nach dem Fall der Berliner Mauer lagen die Strukturen der Diktatur im Osten Deutschlands noch nicht offen, die Geschichte der kommunistischen Diktatur harrte noch ihrer weiteren Erforschung. Das spiegelte sich auch in der Vielfalt an Bezeichnungen wider, die Politikerinnen und Politiker in dieser Zeit für das System in der DDR nutzten. Bereits in der Wahlperiode 11 wurde von Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlichster Fraktionen der Begriff der Diktatur verwendet. So wurde die DDR wahlweise „rote Diktatur“, „kommunistische Diktatur“ oder auch „SED-Diktatur“ genannt. Von der Wahl der Bezeichnung konnte nicht auf die Parteienzugehörigkeit der Abgeordneten geschlossen werden. Auch kam es zu keiner parlamentarischen Debatte hinsichtlich der Frage der Bezeichnung der Diktatur im Osten Deutschlands.

Ganz ähnlich verhielt es sich mit dem Terminus „Unrechtsstaat“, der bis dato vor allem für die NS-Diktatur verwendet wurde. Mit der Erklärung, der Nationalsozialismus sei ein Unrechtsstaat gewesen und ein Unrechtsstaat sei nicht hochverratsfähig, konnte Anfang der 1950er-Jahre der Staatsanwalt Fritz Bauer eine Rehabilitierung der Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 bewirken.

Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Fraktionszugehörigkeit bedienten sich dieses Begriffs (auch manchmal in der Abänderung „Unrechtsregime“) in den Wahlperioden 11 und 12 des Bundestags nun, um auf die DDR einzugehen oder sie zu charakterisieren.

Auch im Einigungsvertrag wird die DDR als „SED-Unrechts-Regime“ bezeichnet. Die Legitimität dieser Bezeichnung für die DDR wurde erst im gesamtdeutschen Parlament in der Debatte um das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz vonseiten der PDS/Linken Liste bestritten. Uwe-Jens Heuer (PDS/Linke Liste) beteuerte mehrfach, dass er die DDR zwar nicht für einen Rechtsstaat halte, die Bezeichnung als Unrechtsstaat jedoch ablehne. Sie komme einer Gleichsetzung der DDR mit der NS-Diktatur gleich, deren Justiz, „Tausende von Todesurteilen ausgesprochen“ habe. Grundsätzlich ähnelte seine Argumentation derjenigen, die er auch hinsichtlich der Verwendung des Begriffs der „verbrecherischen Organisation“ für das Ministerium für Staatssicherheit vertreten hatte. Die „Formel vom Unrechtsregime DDR“ diene, so Heuer, dazu, „den großen, repressiven Rachefeldzug gegen alle, die sich mit der DDR verbunden fühlten“ zu führen.

Vertreter der CDU/CSU verteidigten die Verwendung des Begriffs „Unrechtsstaat“ für die DDR. Aus ihrer Argumentation kann abgeleitet werden, dass sie den Begriff lediglich als Negierung des Begriffs „Rechtsstaat“ auffassten. Was kein Rechtsstaat gewesen sei, sei ein Unrechtsstaat gewesen. Auf den Vorwurf einer Gleichsetzung mit dem NS-Regime entgegnete der Abgeordnete Erwin Marschewski (CDU/CSU): „Das Dritte Reich war ein Unrechtsstaat, sicherlich mit anderen Facetten und unter anderen Umständen. Die DDR war ebenfalls ein Unrechtsstaat, den wir jetzt in einen Rechtsstaat überführt haben, in einen Staat der Freiheit, in einen Staat der Demokratie.“

Auch Vertreterinnen und Vertreter der anderen Fraktionen und der Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gebrauchten den Begriff. Er wurde auch in mehreren Anträgen und Gesetzentwürfen verwendet, ohne dass es zu einem Disput über die Legitimität seiner Verwendung gekommen wäre.

Die erbitterte Auseinandersetzung – auch als „Unrechtsstaatsdebatte“ bezeichnet – fand also bis zum Einsetzen der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“ nicht im Bundestag statt. Die Kommission sollte sich letztendlich auch mit diesem Thema auseinandersetzen.

Der Entschluss zur Einsetzung einer Enquetekommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

In den Jahren zwischen 1989 und 1992 klang in vielen Debatten des Bundestags an, dass man sich über die Strukturen und Verantwortlichkeiten in der SED-Diktatur noch nicht im Klaren war.

Zwar setzten sich langsam drei Paradigmen zum Umgang mit der SED-Diktatur durch. Erstens die Auffassung, dass man die NS-Diktatur und die SED-Diktatur keinesfalls gleichsetzen dürfe. Zweitens die Überzeugung, dass man den Opfern beider Diktaturen gedenken müsse und drittens der Appell, die DDR-Geschichte nicht als ostdeutsche Regionalgeschichte, sondern als gesamtdeutsche Geschichte aufzufassen.

Mit einigen Entwicklungen der bisherigen Aufarbeitungsleistung war man jedoch unzufrieden, das betraf vor allem die justizielle Aufarbeitung. Von verschiedenen Seiten wurde auch angemerkt, dass man sich bei der Aufarbeitung der SED-Diktatur nicht nur auf die Angehörigen des Ministeriums für Staatssicherheit konzentrieren sollte. Im Unklaren war man sich vor allem noch hinsichtlich der Rolle der Blockparteien in der DDR. Von der SPD wurde der Hinweis, man dürfe die Beteiligung der Blockparteien im System nicht außer Acht lassen, oft als parteipolitischer Angriff auf die CDU/CSU und die FDP, die mit den ehemaligen DDR-Blockparteien CDU, DBD, LDPD und NDPD fusioniert waren, eingesetzt. Auch die PDS/Linke Liste betonte die Rolle der Blockparteien, um – so wurde es von den anderen Fraktionen interpretiert – von der Verantwortung der SED abzulenken.

Immer mehr setzte sich die Überzeugung durch, dass der Bundestag eine nähere Aufarbeitung der SED-Diktatur neben seinem umfangreichen Tagesgeschäft nicht hinreichend leisten könne. Das wurde bereits im Verlauf des Jahres 1991 immer deutlicher. So schlug Dieter Wiefelspütz (SPD) im Juni 1991 vor, es müsse ein Forschungsinstitut nach dem Vorbild des Instituts für Zeitgeschichte (IfZ) in München geschaffen werden. Das IfZ wurde seinerzeit zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der NS-Diktatur gegründet. Wenig später beschloss der Brandenburger Landtag, an der Potsdamer Universität eine Forschungsstelle einzurichten – das Zentrum für Zeithistorische Forschung. Hartmut Büttner (CDU) begrüßte die Einrichtung, stellte jedoch fest, dass auch der Bund eine Verpflichtung habe, sich an der Aufarbeitung zu beteiligen.

Der Bundestag verfügt über verschiedene Instrumente zur genaueren Erörterung von bestimmten Sachverhalten. Eines davon ist die sogenannte Enquete-Kommission. In diesen Kommissionen ist außerhalb der Tagesordnung des Bundestags eine intensive Beschäftigung und ein Austausch von Abgeordneten mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und sonstige Sachverständige möglich.

Ende November 1991 wurde vom SPD-Bundestagsabgeordneten Markus Meckel in einer Presseerklärung die Einsetzung einer Enquete-Kommission gefordert. In den Reihen der SPD gab es jedoch auch kritische Stimmen. Anfang 1992 wurde von Wolfgang Thierse (SPD) die Einsetzung einer Enquete-Kommission zwar grundsätzlich unterstützt, man solle sich jedoch nicht der Illusion hingeben, nach zwei Jahren sei alles aufgearbeitet und man könne das Thema abschließen. Die Aufarbeitung solle auch nicht durch eine Enquete-Kommission „monopolisiert“ werden, viel wichtiger sei ein „gesellschaftlicher Prozeß der Begegnung mit der eigenen Geschichte“. Um diesem Prozess ein Forum zu geben, schlug Thierse ein Tribunal vor.

Ab Anfang Dezember wurde auch seitens der FDP die Ansicht vertreten, dass der Bundestag eine Form finden müsse, die Aufarbeitung der SED-Diktatur weiter zu betreiben, und die Einsetzung einer Enquete-Kommission begrüßt.

Im Februar und März 1992 stellten dann alle Fraktionen und Gruppen des Bundestags Anträge zur Einsetzung der Enquete-Kommission.

Der erste Antrag stammte von der SPD-Bundestagsfraktion. Er formulierte als Aufgaben der Enquete-Kommission, die Machtstrukturen, Repressionsmechanismen und das Leben in der Diktatur zu untersuchen. Die Begründung zur Forderung nach Einsetzung der Kommission wurde mit den Worten eingeleitet: „Die unbearbeitete Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik lastet im Prozeß des Zueinanderfindens auf den Menschen und läßt uns nicht zur Ruhe kommen. Es ist die Geschichte der Menschen, die in ihr lebten. Die Erfahrungen von Unrecht und Unterdrückung sind noch lebendig, Verletzungen können nicht einfach weggewischt werden.“ Den gegenwärtigen „Trend“, entweder die Geschichte einfach hinter sich lassen zu wollen, oder sie auf das Ministerium für Staatssicherheit zu reduzieren, würden dieser Situation nicht gerecht. Als höchstes gewähltes Gremium trage der Bundestag eine besondere Verantwortung zur politischen Aufarbeitung der Geschichte. Der Bundestag stehe darüber hinaus als Rechtsnachfolger der letzten demokratischen Volkskammer, die sich der Angelegenheit nicht mehr „in angemessener Weise“ widmen konnte. Er müsse die Initiative ergreifen, um „bessere Voraussetzungen für seine Urteilsfähigkeit und sein Handeln zu schaffen“. Durch die Enquete-Kommission könne ein Ort entstehen, „an dem über Jahre durch kontinuierliche Arbeit die Notwendigkeit und der Vollzug der politischen Aufarbeitung wachgehalten und auch in der Öffentlichkeit immer neu herausgefordert“ werde.

Wenige Tage später stellte die Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ebenfalls einen Antrag. Darin forderten sie nicht nur die Einsetzung einer Enquete-Kommission, sondern zusätzlich auch die Förderung außerparlamentarischer Ansätze zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Letzteres sollte gewährleisten, dass gesellschaftliche Aufarbeitungsprozesse nicht durch parlamentarische Initiativen ersetzt oder verdrängt, sondern eine zivilgesellschaftliche Aufarbeitung unterstützt werden sollte.

Am 11. März 1992 reichte auch die Gruppe PDS/Linke Liste einen eigenen Antrag ein. Darin forderte sie, die Aufarbeitung der DDR-Geschichte in einem breiten Rahmen vorzunehmen. Einerseits sollten die Beziehungen zur Sowjetunion und den Ostblockstaaten und andererseits die „zahlreichen Wechselwirkungen in den damaligen deutsch-deutschen Beziehungen“ erfasst werden. Neben den Repressionsmechanismen in der ehemaligen DDR sollte auch „die politische Stabilität“, die „darin ihre Ursache hatte, daß es Leistungen und Werte in der Deutschen Demokratischen Republik gab, die die Zustimmung vieler Bürgerinnen und Bürger fanden“ durch die Enquete-Kommission untersucht werden. Außerdem sei die „pauschale Formel vom ‚Unrechtsregime Deutsche Demokratische Republik‘ […] einer wissenschaftlichen Kritik und Untersuchung zu unterziehen“. Es solle bei der Arbeit der Enquete-Kommission berücksichtigt werden, dass die Gründung der DDR ein „legitimer Versuch“ gewesen sei, zu „den aggressiven und antidemokratischen Traditionen in Deutschland“ eine Alternative zu schaffen. Des Weiteren dürfe die Aufarbeitung der Geschichte nicht als „Rachefeldzug und Inquisition“ betrieben werden. Auch eine kritische Aufarbeitung der alten Bundesrepublik hinsichtlich „antidemokratischer und rechtsstaatswidriger Fehlentwicklungen“ sei notwendig.

Ebenfalls am 11. März legten auch die Koalitionsfraktionen einen Antrag vor. Der Antrag formulierte folgende Aufgabenschwerpunkte der einzurichtenden Enquete-Kommission: Die Analyse und Bewertung der ideologischen Wurzeln und der historischen Ursachen für die Errichtung der Diktatur in der SBZ/DDR, das Herausarbeiten der persönlichen Verantwortung der Machthaber und der Nomenklatura, die Analyse und Bewertung der Machtstrukturen, Herrschaftsinstrumente und Repressionsmechanismen, die Beschreibung der Rolle der Kirche in der DDR, die Analyse der Auswirkungen der Herrschaftsstrukturen auf die Lebenswirklichkeit der Menschen in der DDR, die Analyse und Dokumentation der Ursachen und des Verlaufs der Friedlichen Revolution sowie des Aufbaus demokratischer Strukturen, die Rückwirkungen innerdeutscher Beziehungen auf die Entwicklungen in der DDR sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für den Bundestag hinsichtlich möglicher gesetzgeberischer Maßnahmen und sonstiger parlamentarischer Initiativen.

Ein weiterer Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, FDP und SPD forderte den Bundestag auf, die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Geschichte und der Folgen der SED-Diktatur“ einzurichten. Der Kommission sollten sechzehn Mitglieder des Bundestags und elf Sachverständige angehören. Des Weiteren sollte durch den Antrag festgelegt werden, wie viele Mitglieder des Bundestags und Sachverständige von welcher Fraktion bzw. Gruppe benannt werden durften.

Sitzung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur“. Der Vorsitzende Rainer Eppelmann, CDU/CSU, unterhält sich mit Dorothee Wilms, CDU/CSU (rechts), dem Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Markus Meckel und Dr. Roswitha Wisniewski, CDU/CSU (links). Datierung: 11.12.1992

Am 12. März wurde in erster Lesung über alle Anträge beraten. An der mehrstündigen Debatte beteiligten sich zahlreiche Abgeordnete. Alle Bundestagsfraktionen und die Gruppe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN waren sich einig, dass die bisherige Aufarbeitung einen zu starken Fokus auf das Ministerium für Staatssicherheit gelegt hatte und dieses Ungleichgewicht durch die Offenlegung der wahren Machtstrukturen und Verantwortlichkeiten austariert werden müsse. Das sei eine zentrale Aufgabe der neuzugründenden Enquete-Kommission. Fraktions- und gruppenübergreifend wurde betont, dass die Aufarbeitung der SED-Diktatur eine gesamtdeutsche Aufgabe sei und die Geschichte der DDR nicht als ostdeutsche Regionalgeschichte verstanden werden dürfe. Großen Raum nahm in der Debatte auch die Deutschlandpolitik der westdeutschen Parteien ein, auch diese müsse von der Enquete-Kommission untersucht werden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN forderten, dass die Enquete-Kommission überproportional mit Vertreterinnen und Vertretern der neuen Bundesländer zu besetzen sei. Vonseiten der SPD wurde angemahnt, dass BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (in deren Reihen ehemalige DDR-Bürgerrechtlerinnen und -Bürgerrechtler saßen) eine volle und nicht nur mit beratender Stimme in der Kommission erhalten sollten. Die PDS/Linke Liste wiederholte die Standpunkte aus ihrem Antrag und stieß dabei auf großen Widerspruch und Ablehnung. Vielfach wurde der Wunsch geäußert, die Enquete-Kommission möge dazu beitragen, eine Art „moralische Wiedergutmachung“ zu schaffen, da die juristische Aufarbeitung nach bundesdeutscher Gesetzgebung nur sehr lückenhaft erfolgen konnte und zu großer Enttäuschung geführt habe.

Bei zwei Stimmenthaltungen wurde der Antrag der CDU/CSU, SPD und FDP angenommen und die Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Geschichte und der Folgen der SED-Diktatur“ eingesetzt. Die restlichen Anträge wurden der Enquete-Kommission zur Beratung überwiesen. Die Enquete-Kommission erstellte auf deren Basis in ihrer Beschlussempfehlung den Text des Enquete-Auftrags.

Über die Beschlussempfehlung stimmte der Bundestag am 20. Mai 1992 ab. Über die Arbeit der Enquete-Kommission und ihrer Nachfolgerin informiert ausführlich das Themenportal Enquete-Online.

Dokumente

-

Antrag von Abgeordneten der SPD: Einsetzung einer Enquete-Kommission „Politische Aufarbeitung von Unterdrückung in der SBZ/DDR“, DS 12/2152, 21.2.1992. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Einsetzung einer Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Geschichte und der Folgen der SED-Diktatur“, DS 12/2220, 9.3.1992. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Antrag der PDS/Linken Liste: Einsetzung einer Enquete-Kommisson „Politische Aufarbeitung der DDR-Geschichte“, DS 12/2226, 11.3.1992. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Antrag der CDU/CSU, SPD und FDP: Einsetzung einer Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Geschichte und der Folgen der SED-Diktatur“, DS 12/2230, 11.3.1992. Quelle: Deutscher Bundestag

-

Beschlussempfehlung der Enquete-Kommission „Aufarbeitung der Geschichte und der Folgen der SED-Diktatur“, DS 12/2597, 14.5.1992. Quelle: Deutscher Bundestag

Weitere Debatten zum Thema „Aufarbeitung“

weiterlesen

weiterlesenAUFARBEITUNG | Debatte im Bundestag 1989 – 1990

weiterlesen

weiterlesenAUFARBEITUNG | Debatte im Zentralen Runden Tisch 1989 – 1990

weiterlesen

weiterlesenAUFARBEITUNG | Debatte in der Volkskammer 1990

weiterlesen

weiterlesenAUFARBEITUNG | Debatte im Bundestag 1990 – 1992